企業ご担当者の方

労働法制について

キャリアアップ助成金

──────────────────────

──────────────────────

派遣労働者の正社員化で1人最大108万円の助成金がうけられます。

「キャリアアップ助成金(正社員コース)」とは?

①キャリアップ助成金とは?

「キャリアップ助成金」は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成する制度です。

次の7コースが用意されています。

- 正社員化コース

- 障がい者正社員化コース

- 賃金規定等改定コース

- 賃金規定等共通化コース

- 諸手当制度等共通化コース

- 選択的適用拡大導入時処遇改善コース

- 短時間労働者労働時間延長コース

7つのうち、もっとも多く利用されているのが正社員化コースです。正社員化コースは、次の2つのケースにおいて支給対象となります。

A:有期社員→正社員

B:無期社員→正社員

例えば、派遣元(派遣会社)で1年間の有期契約で派遣されていた派遣社員を、派遣先で正社員として雇い入れる場合はAに当たります。

②正社員化コースの支給対象になる要件

派遣社員を直接雇用する場合に支給対象となる事業主の主な要件です。

- 就業規則等に派遣社員を正社員等として直接雇用する制度が規定されていること

- 6ヶ月以上継続して同一の派遣社員を受け入れていたこと

- 直接雇用したのち、6ヶ月以上継続勤務し、その期間分の賃金を支払っていること

- 直接雇用後の6ヶ月の賃金が、直接雇用前の6ヶ月間の賃金より3%以上増額していること

- 直接雇用する日までの6ヶ月間と、直接雇用した後の6ヶ月間に、事業都合の解雇等を行っていないこと

- 雇用保険や社会保険に加入していること

また、対象となる社員にも要件があるので確認しておきましょう。

- 6ヶ月以上継続して同一の派遣先の業務に従事していたこと

- 過去3年以内に、その派遣先で正規雇用等されていなかったこと

- もともと正規雇用等の予定ではなかったこと

③助成金支給額

正社員化コースは、正社員化等を行った人数に応じて、一人当たり下記の助成金が原則として支給されます。

| 中小企業の場合 | 大企業の場合 | |

|---|---|---|

| 有期社員→正社員 | 57万円 | 42万円7,500円 |

| 無期社員→正社員 | 28万5,000円 | 21万3,750円 |

また、下記の条件を満たした場合にはそれぞれ加算措置があります。

1. 派遣社員を派遣先で正社員または多様な正社員として直接雇用した場合 →28万5000円

2. 母子家庭の母等または父子家庭の父を直接雇用した場合 →9万5000円

3. 勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し、その雇用区分で直接雇用した場合(1事業所当たり1回のみ) →9万5000円

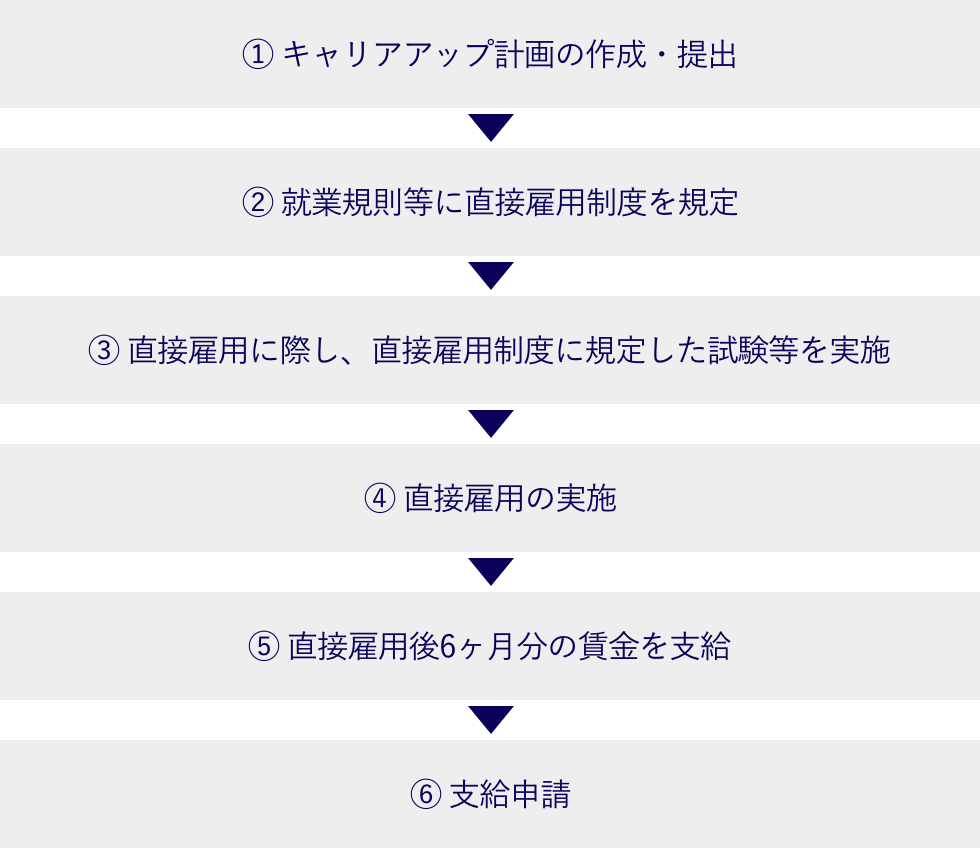

④正社員化コースの助成金受給までの流れ

キャリアアップ計画の作成においては、「キャリアアップ管理者」を選任しなければなりません。社長がキャリアアップ管理者になることもできるので、比較的小さな規模の会社も対応が可能です。

支給申請の際は多くの書類添付が求められます。出勤簿や賃金台帳などの法定帳簿ほか、派遣社員の場合は直接雇用前の労働者派遣契約書や派遣先管理台帳などの書類も併せて添付する必要があるので、忘れずに保管しておきましょう。

(アイルでも発行は可能です)

⑤不支給にならないための注意点

助成金は要件にひとつでも該当しないと原則として支給されません。ここでは、助成金が不支給にならないための主な2つの注意点をお伝えします。

- 就業規則等の記載は要注意

直接雇用を行う「前」に、就業規則等に直接雇用制度に関する規定が必要です。

改定日も確認されるため必ずチェックしておきましょう。

また、直接雇用制度については「手続」「要件」「採用時期」が明示されていて、正社員化した社員がそれに当てはまらないと対象にはならないため注意しましょう。 - 賃金3%以上増額の対象に含まれない手当がある

以下の賃金を除いた総額で比較されるため、あらかじめ把握しておきましょう。

・通勤手当、住宅手当、食事手当などの実費補填的な手当

・歩合給、休日手当、時間外労働手当などの毎月の状況により変動する手当

・賞与などの定期または臨時に支給される手当

キャリアアップ助成金は、支給額や支給要件の変更を繰り返しながら、長期間にわたって活用されてきました。

添付書類等は多いものの、きちんと法律や制度に従って雇用管理を行えば、決して受給が難しい助成金ではありません。

派遣社員を正社員として直接雇用する際にはぜひ活用してみてください。

申請の際は不備がないよう、社労士さんや専門家のアドバイスを受けながら、実施していくことをおすすめします。

最新情報を厚生労働省や、各都道府県の労働局で確認してください。